このコラムでは令和8年(2026年)度診療報酬改定に先立って公表された財政制度等審議会資料について解説していますのでご参考ください。

開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。

ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)

- 1. 保険点数が1点8円に?

- 2. 財政制度等審議会とは?診療報酬改定へ与える影響

- 3. 令和8年(2026年)診療報酬改定のスケジュール

- 4. 財政制度等審議会でのクリニックに影響のある提言

- 5. 財政審提言を受けてクリニック経営で考えておきたいこと

保険点数が1点8円に?

2025年4月23日に開催された財務省の財政制度等審議会の内容が現在大きな注目を集めています。中でも、保険点数1点あたりの金額を引き下げるべきだという提言がなされ、議論が巻き起こっています。

本コラムでは、この財政制度等審議会の資料を詳細に読み解き、その背景や今後のクリニック開業やクリニック経営への影響について考察していきます。

財務省 財政制度等審議会資料:https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf

財政制度等審議会とは?診療報酬改定へ与える影響

財政制度等審議会は、財務大臣の諮問機関として設けられた組織で、日本の財政運営や制度の在り方について検討を行い、意見を述べる役割を担っています。財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は、予算編成に対して大きな影響力を持っており、特に予算の抑制や効率化を重視した方向での提言が多く見られます。

ご存知の通り、医療費の増加は国家予算の膨張要因の一つであることから、同審議会ではこれまでにも医療費の削減に向けたさまざまな提言がなされてきた経緯があります。

ただし、あくまでそれらは「提言」に過ぎず、実際の診療報酬改定が必ずしもその内容通りに決まるわけではありません。最終的な改定内容は、財務省と厚生労働省との間で行われる折衝や駆け引きの中で決定されます。

したがって、財政制度等審議会の提言については、すべてがそのまま実現されるものではなく、いわゆる「高めの球」的な性質もあることを念頭に置く必要があります。

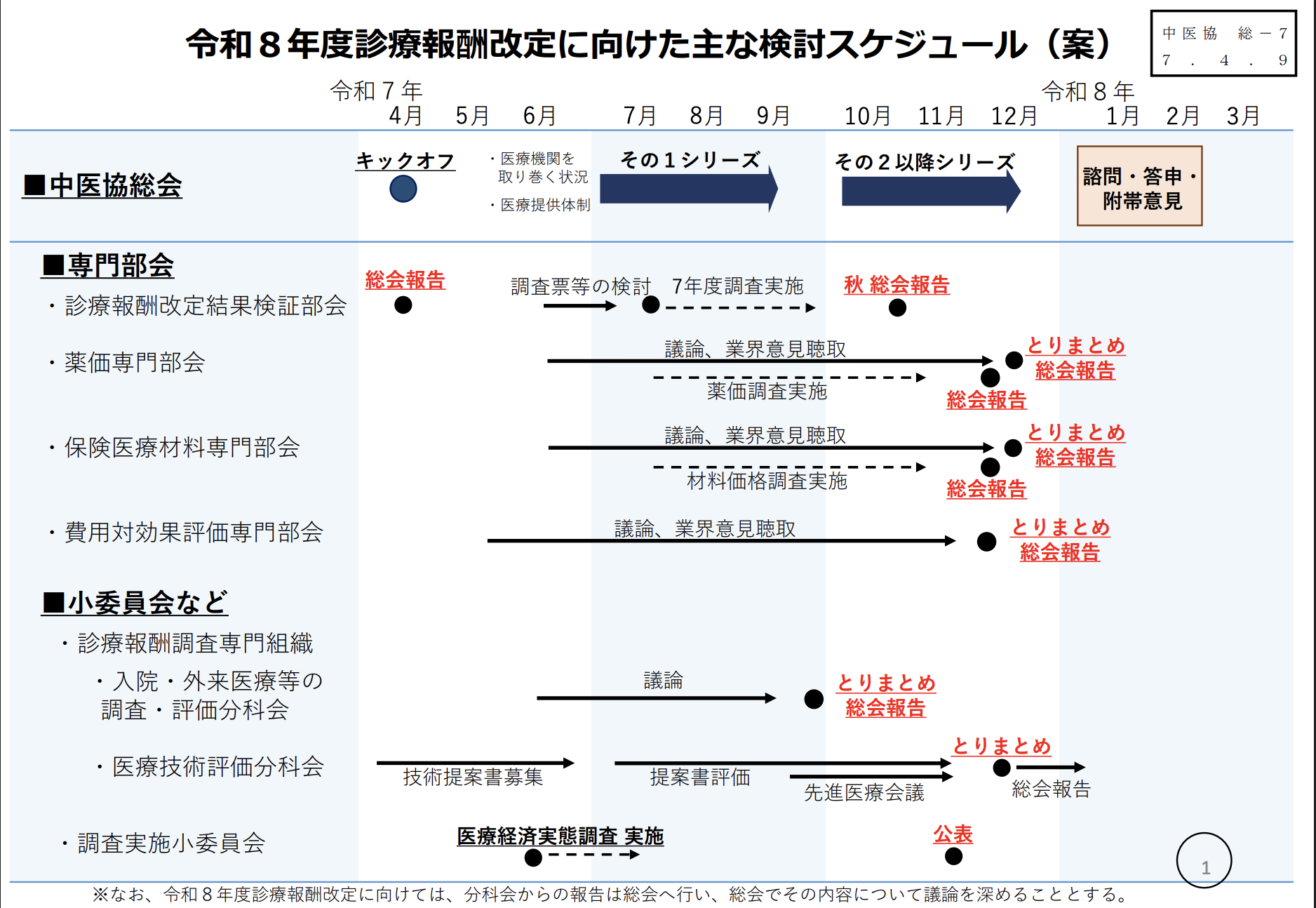

令和8年(2026年)診療報酬改定のスケジュール

詳細な資料解説に入る前に令和8年度診療報酬改定のスケジュールを見ておきたいと思います。

上記が令和8年度診療報酬改定に向けた主な検討スケジュールです。

報酬改定に向けた検討は前年の令和7年(2025年)4月から始まり、令和8年6月1日に報酬改定が実施されます。

※令和6年(2024年)診療報酬改定より、カルテベンダー等への影響を考慮し、施行日が従来の4月1日より6月1日に変更となりました。

令和8年6月1日までの主な日程は以下の通りです。

◆ 令和7年春頃~夏頃|制度の方向性や医療経済の調査

改定の準備はおよそ1年前から始まります。まず、財政当局や厚生労働省、関係審議会(例:財政制度等審議会)で医療制度全体の在り方や財政の見通しなどが話し合われます。

この時期には、医療機関の経営実態を把握するために「医療経済実態調査」が実施され、クリニックの収支状況などが分析対象となります。

◆ 令和7年秋頃~年末にかけて|改定率等の基本方針が決定

政府全体の予算編成と並行して、診療報酬全体の「改定率(引き上げまたは引き下げ)」が決まります。

この中では、薬価や材料費などを除いた「本体部分(技術料・医療サービス料)」の増減も議論され、特に外来医療を主とするクリニックには大きく影響します。

※前回の令和6年度改定では前年の令和5年12月13日に「令和6年度診療報酬改定の基本方針」が、同12月20日に「診療報酬改定の改定率」が公表されています。

◆ 令和8年1月~2月|改定内容の詳細が議論される

中央社会保険医療協議会(中医協)で、診療報酬の具体的な点数や評価体系の見直し案が審議されます。

ここでは、外来初診料、再診料、検査、処置、在宅医療など、診療所が日常的に使う点数が多く取り上げられます。新設や廃止、要件の厳格化なども焦点になります。

◆ 令和8年1月下旬〜上旬頃|中医協の答申・個別改定項目の発表

中医協が最終的な診療報酬改定案を答申し、厚労省から個別の改定項目が公表されます。

クリニック経営に直結する改定点(加算の新設・見直し、施設基準の変更など)を確認し、準備が必要になります。

※令和6年度改定では令和6年1月26日〜2月7日にかけて、3回に分けて個別改定項目(点数なしのいわゆる短冊)が公表されています。

◆令和8年3月上旬〜中旬頃|厚労省の通知・説明会開催

「点数表」や「通知文書」「Q&A(いわゆる疑義解釈)」が公表され、改定内容が明文化されます。

都道府県医師会やソフトウェアベンダーなどによる説明会も始まり、実務上の対応が加速します。

※令和6年度改定では令和6年3月5日に報酬改定概要(主な改定項目に関する説明資料)や点数表が公表されています。

◆ 令和8年6月1日|改定内容が正式に施行

令和6年度改定からは改定が6月1日施行となったため、それに合わせて診療所ではシステム改修やスタッフ研修、院内運用の調整を完了しておく必要があります。

財政制度等審議会でのクリニックに影響のある提言

話を本題の財務省 財政制度等審議会に戻し、同審議会の中でどのような提言が行われているかを資料をもとに具体的に見ていきたいと思います。

財政審資料の中からクリニックに関連する分野のみ抜粋し、

・あるべき医療・介護分野の理想像

・現状認識

・改革の方向性と具体的な提言

の3つに分けて整理して記載しています。

冒頭でもお伝えしましたが、この資料はあくまで財政健全化を目指す財務省作成の資料であり、必ずしも厚生労働省が同じ立場をとっていないものもあることにはご留意ください。

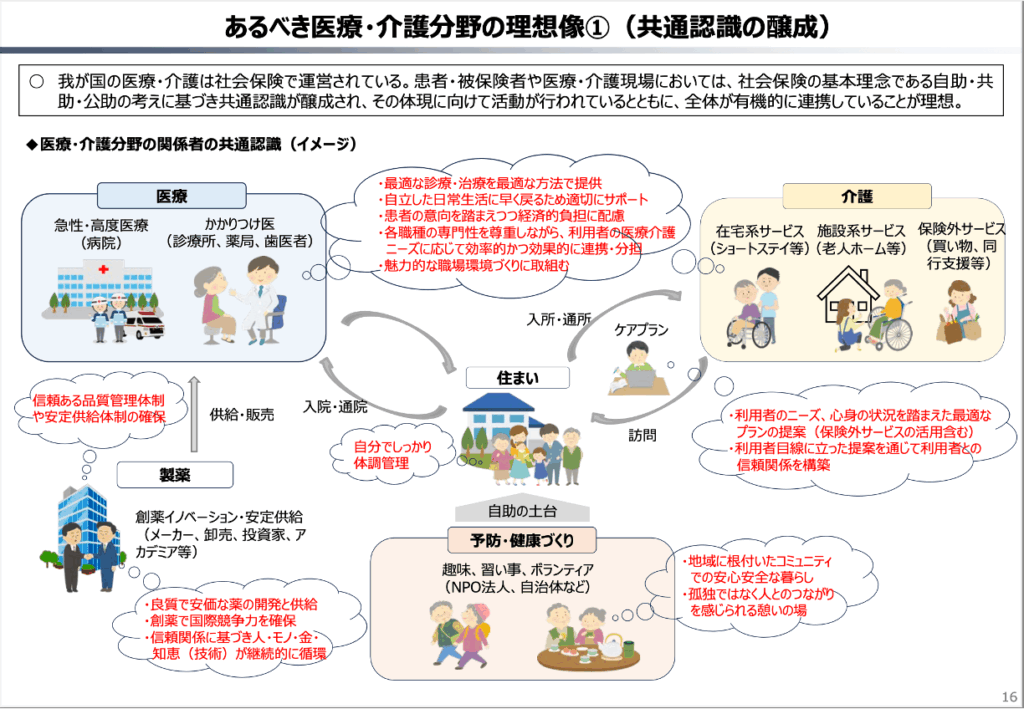

⚫︎あるべき医療・介護分野の理想像

まずは「あるべき医療・介護分野の理想像」についてみていきたいと思います。

上のスライドは、おなじみの地域包括ケアシステムの図です。住まいが中心になっており、病院は急性・高度医療、診療所はかかりつけ医機能と機能分化が求められています。

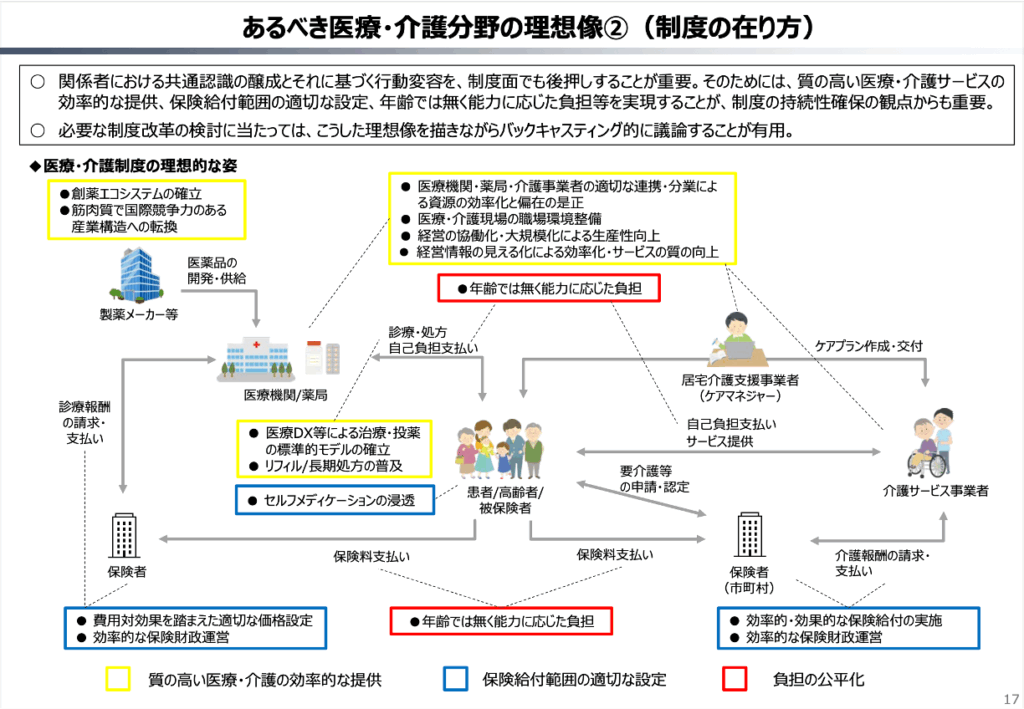

下のスライドでは制度のあり方が示されています。黄色で囲われた箇所が主に医療機関に関する部分です。近年頻回に登場してきているキーワードである「経営情報の見える化」や2022年から始まったものの浸透度合いの低い「リフィル処方箋/長期処方」、そして今回の提言の中でも重要な「治療・投薬の標準的モデルの確立」というキーワードも見られます。

⚫︎現状認識:病院・診療所間での医師偏在

次に現状認識として挙げられている項目を見ていきます。

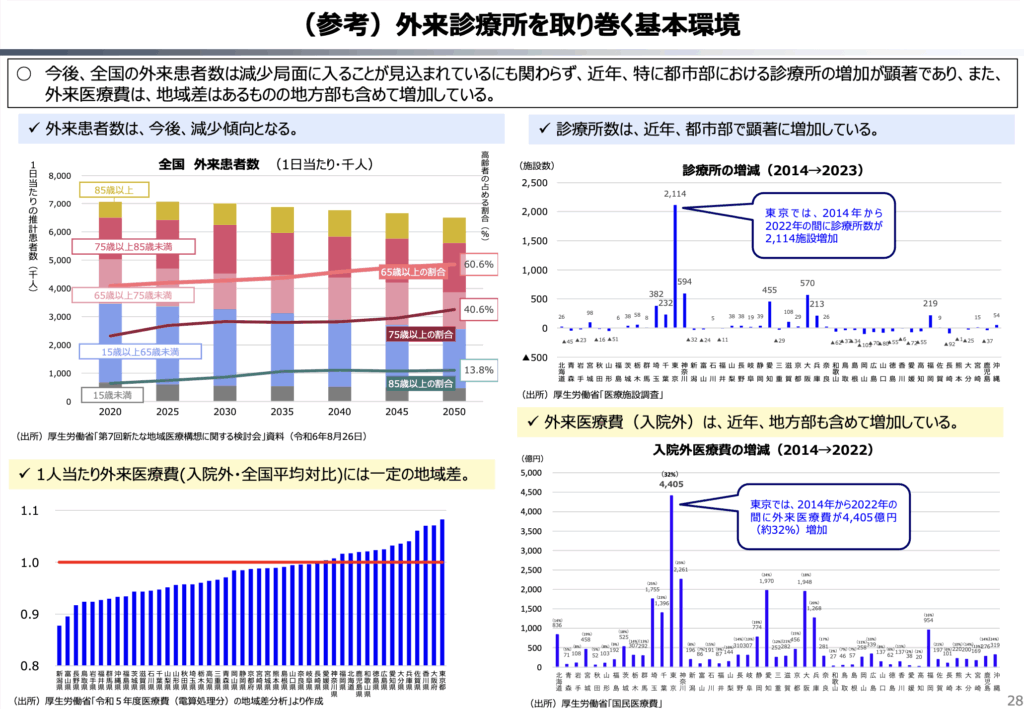

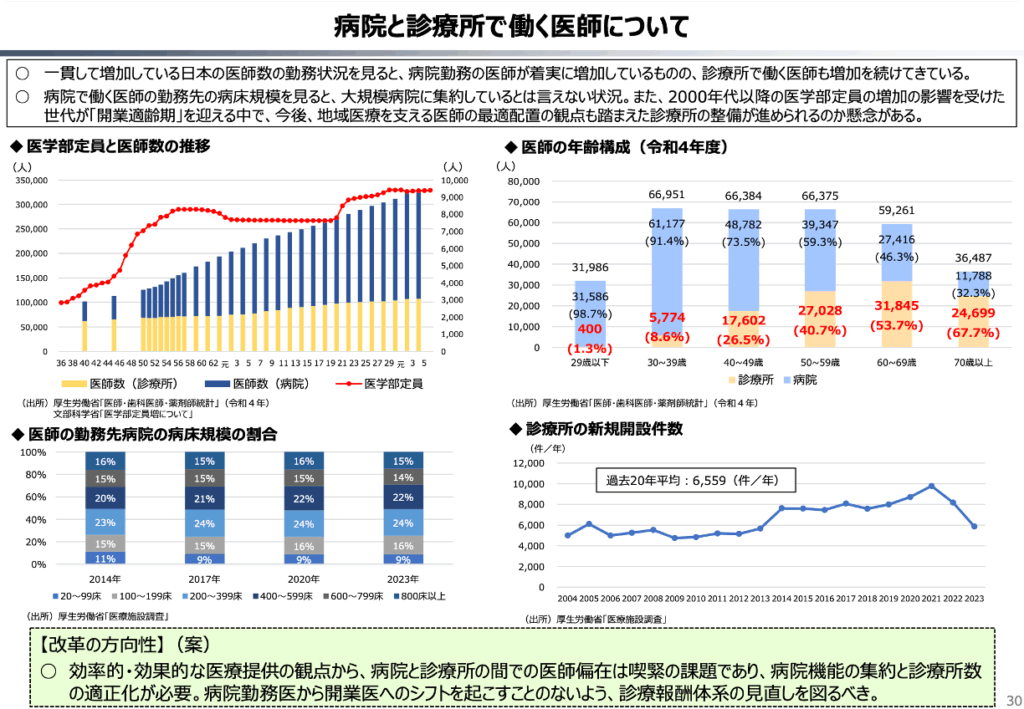

まずは医師偏在についてです。医師偏在対策については2024年末に厚生労働省により対策がまとめられています。

※医師偏在対策について詳しくはこちらのコラムにまとめていますので、併せてお読みください。

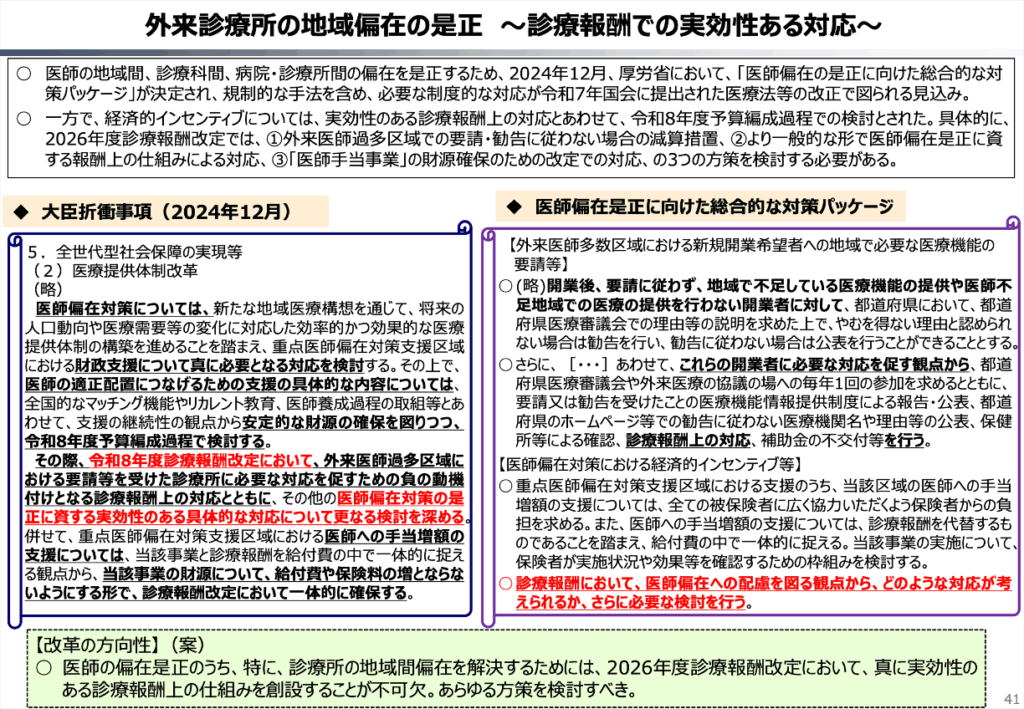

医師偏在の問題点を端的にいうと、地域間(都市部と郊外)、勤務先(病院と診療所)、診療科目(小児科、産科などのが不足)などの医療リソースのばらつきをいかに適正化するかということであり、医師偏在化対策の際にも財務省から今回と同じ提言(1点単価の引き下げ等)が行われているという背景があります。

⚫︎現状認識:外来診療の受診単価(1回単価)の増加

次に外来診療における1受診あたりの診療単価についてです。

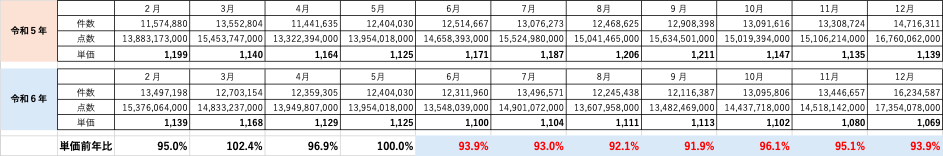

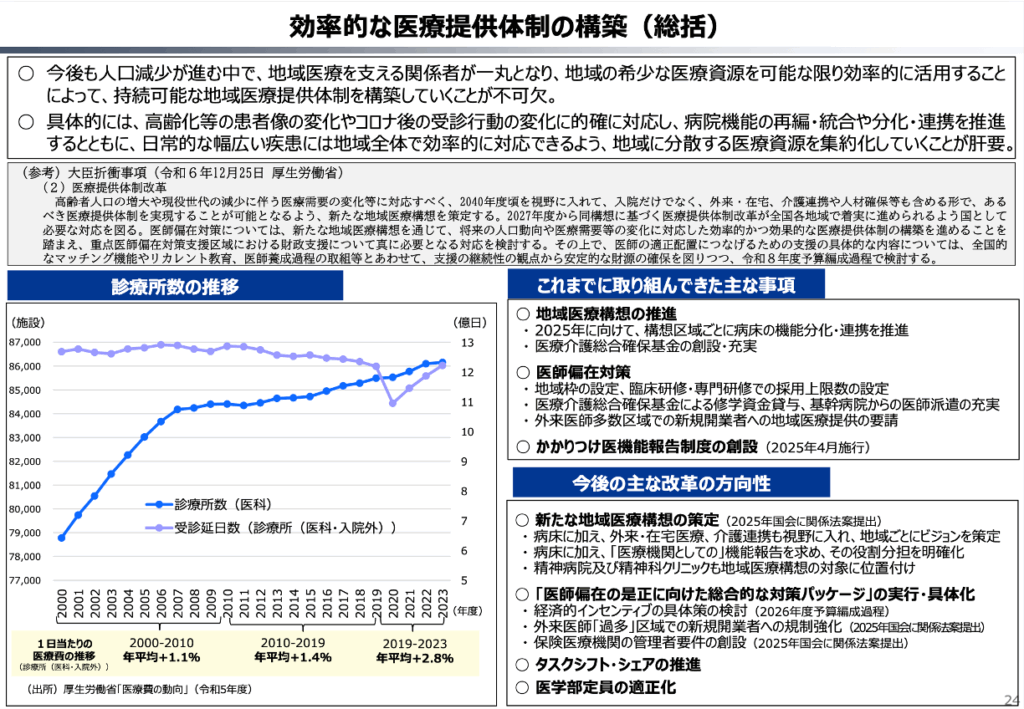

コロナ禍をきっかけに診療単価が急増しており、コロナが終息した現在でも単価が高止まりしている。その伸びは年平均2.8%であり物価上昇率の年平均よりも高いという主張です。

ただしこのデータは2023年度までのデータである点にも注意が必要です。前回の令和6年度報酬改定では生活習慣病の算定点数に大きく変更が加えられたため、単価が減少している内科クリニックが大半です。

下表は社会保険支払基金の統計月報から作成した内科診療所の診療単価の推移です。

診療報酬改定後の令和6年6月以降顕著に診療単価が減少しており、同年6月から12月までを平均すると6.3%の減少となっています。

また中医協では、「物価高騰、人件費高騰等により医療機関経営が逼迫してきているなど、従来の診療報酬改定時とは状況が大きく異なっている」という認識が厚生労働省から示されている点にも注目です。

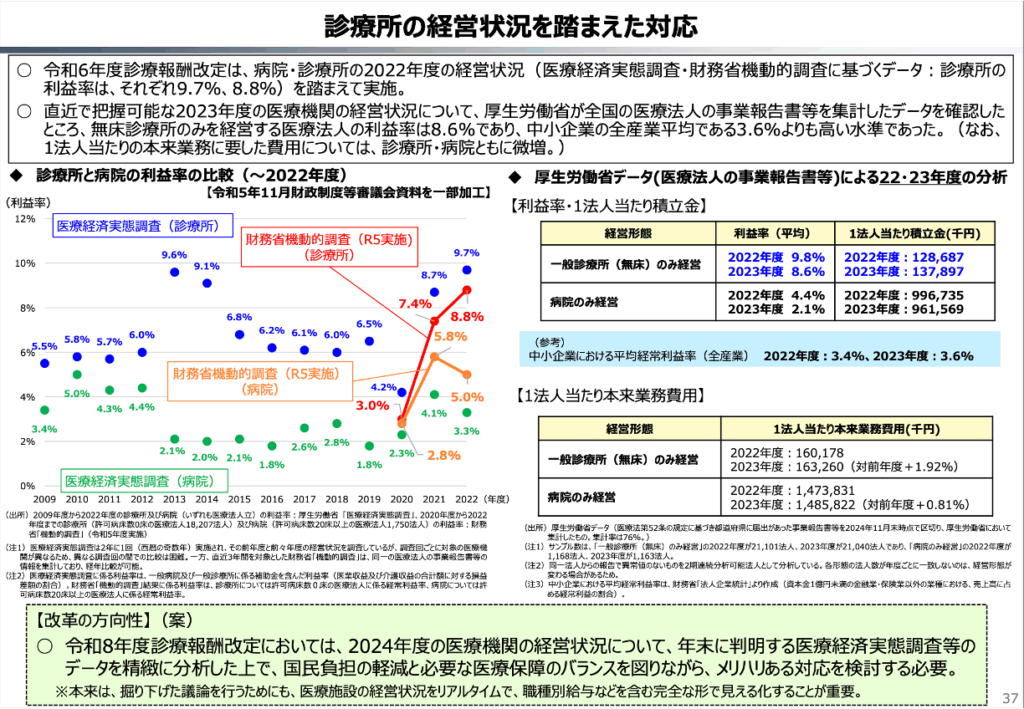

⚫︎現状認識:診療所の利益率は高い

現状認識の最後として診療所の利益率についても言及があります。

上記スライドでは医療法人化している診療所の利益率が22年度で9.8%、23年度で、8.6%と中小企業の3.6%と比較して高い水準にあることを指摘しています。

同資料内には記載がありませんが、令和5年調査にて医療法人化している診療所の利益を金額ベースで見ると前々年度が1,171万円、前年度が1,536万円となっています。

対して中小企業の経常利益は978万円(令和5年中小企業実態基本調査より)であり、利益率だけの比較に比べて大きな乖離がないような印象を受けます。

またクリニックと中小企業の積立金(一般企業は純資産が該当)を比較すると、クリニックが22年度1.28億、23年度が1.37億(前年比7%増)であるのに比べ、中小企業の22年度の純資産は1.55億(前年比15.6%増)となっています。

上記のようにクリニックと中小企業を数値で比較すると、スライド内の主張とは違った意見も生まれてくるのではないかと思います。

⚫︎改革の方向性:今後のあるべき医療提供体制の構築

次に改革の方向性についてみていきます。

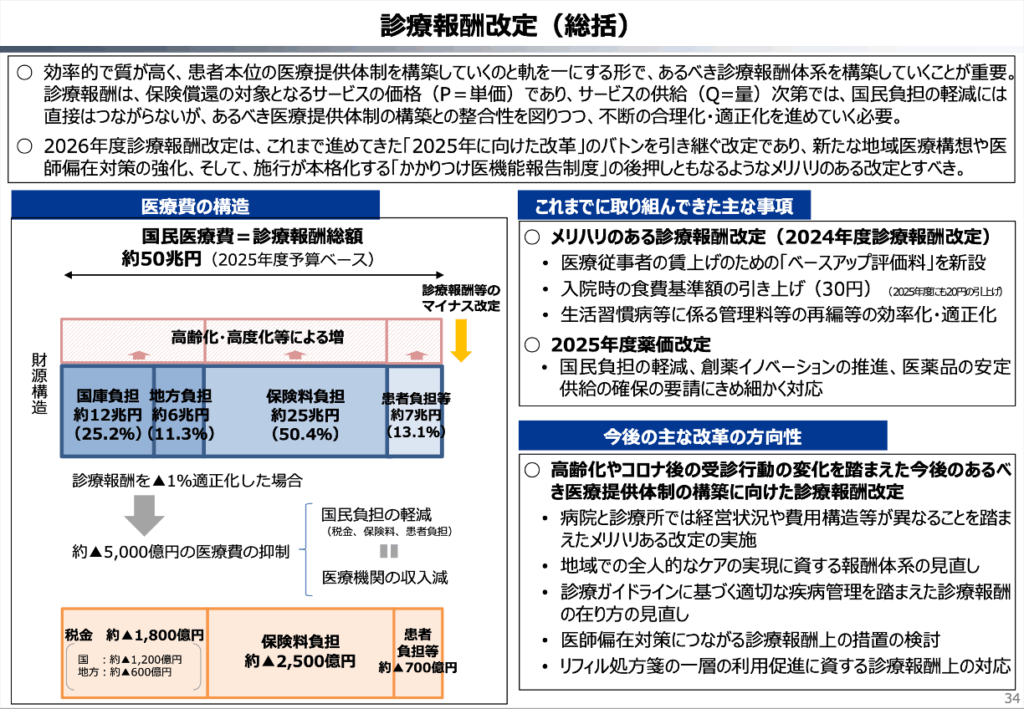

まず挙げられているのは診療報酬改定です。具体的には方向性として「効率的で質が高く、患者本位の医療提供体制を構築しながら、診療報酬体系もそれに併せて構築していくべき」ということが記載されています。

具体的な項目としては以下のようなものが挙げられています。

・病院、診療所それぞれの費用構造等を踏まえたメリハリある改定の実施

・全人的なケアの実現とそれに伴う報酬改定

・診療ガイドラインに基づく適切な疾病管理を踏まえた診療報酬の見直し

・医師偏在対策につながる診療報酬状の措置

・リフィル処方箋の一層の利用促進

次の項目からさらに具体的に各項目をみていきたいと思います。

⚫︎外来管理加算などのかかりつけ医に関する点数の見直し

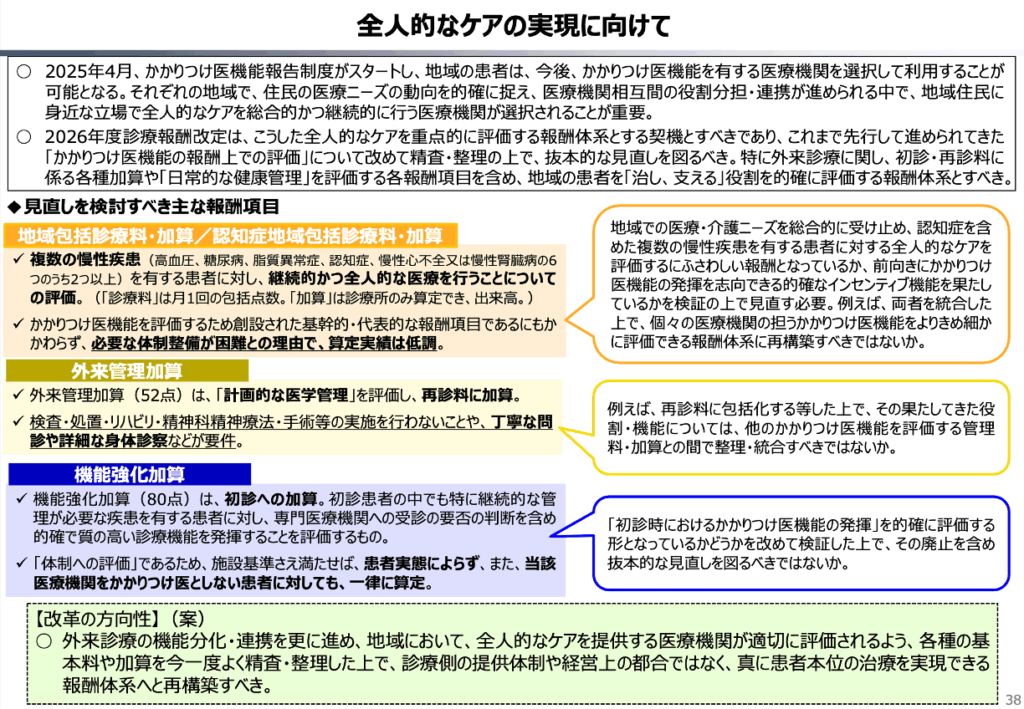

まずは「全人的なケアの実現に向けて」という項目で、かかりつけ医制度をより普及させる中で、関連する加算の見直しをすべきという提言です。

具体的に挙げられている項目は「(認知症)地域包括診療料・加算」、外来管理加算、機能強化加算の3つです。

(認知症)地域包括診療料・加算は算定実績が提供であること、外来管理加算は他の管理料や加算との整理統合とすべき、機能強化加算はかかりつけ医としない患者にも算定可能な点が理由で見直しが提言されています。

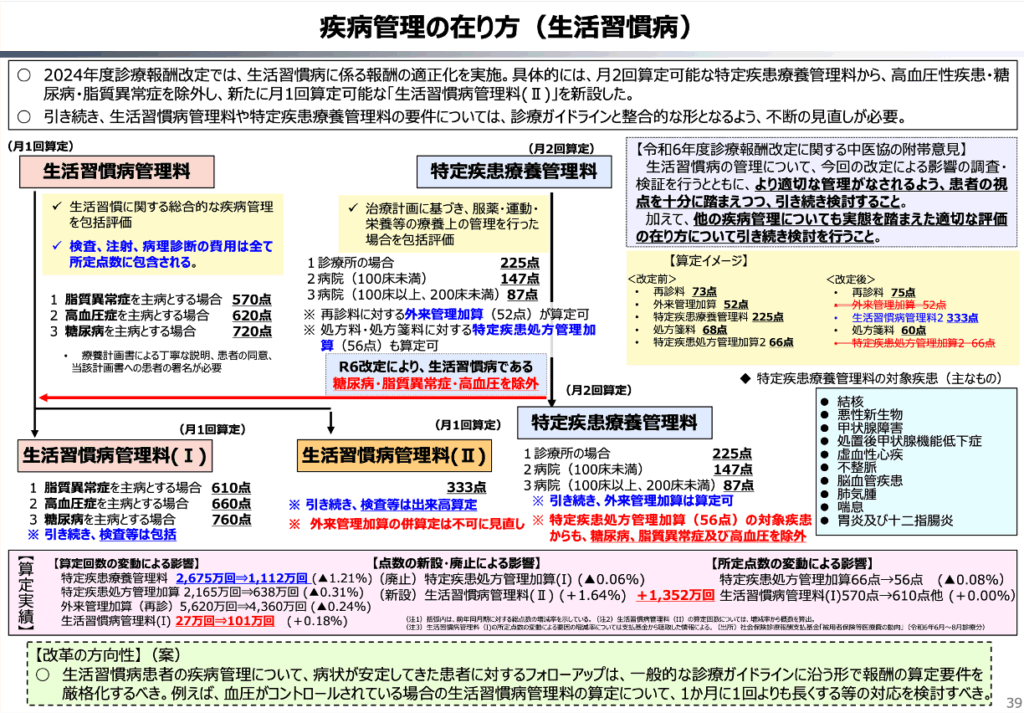

⚫︎生活習慣病管理料の算定回数の制限と処方のリフィル化/OTC化

次が「生活習慣病の疾病管理のあり方」という項目です。令和6年度診療報酬改定にて生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する代わりに特定疾患管理料から生活習慣病を除外しましたが、それに続いて状況が安定している患者は月1回よりも長い通院間隔となるように診療報酬を見直すべきという提言です。

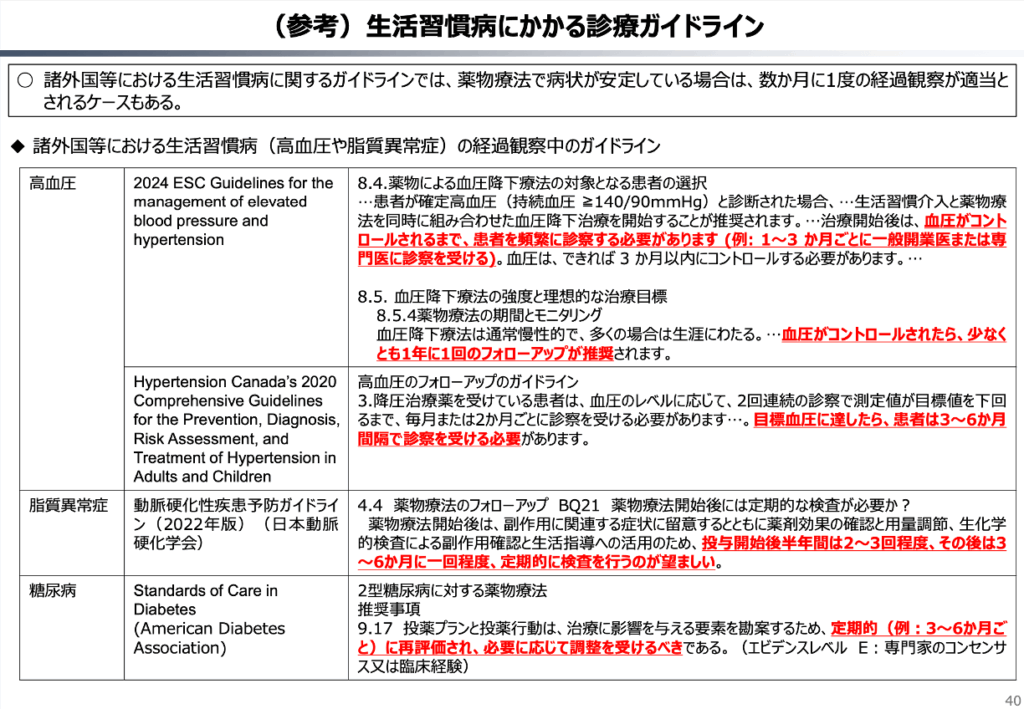

下のスライドでは諸外国も含めた生活習慣病の診療ガイドラインが引用されています。ガイドラインでは安定後は高血圧、脂質異常症、糖尿病ともに3〜6ヶ月間隔での診療(脂質異常症は検査)を受けるべきであるとの記載になっています。

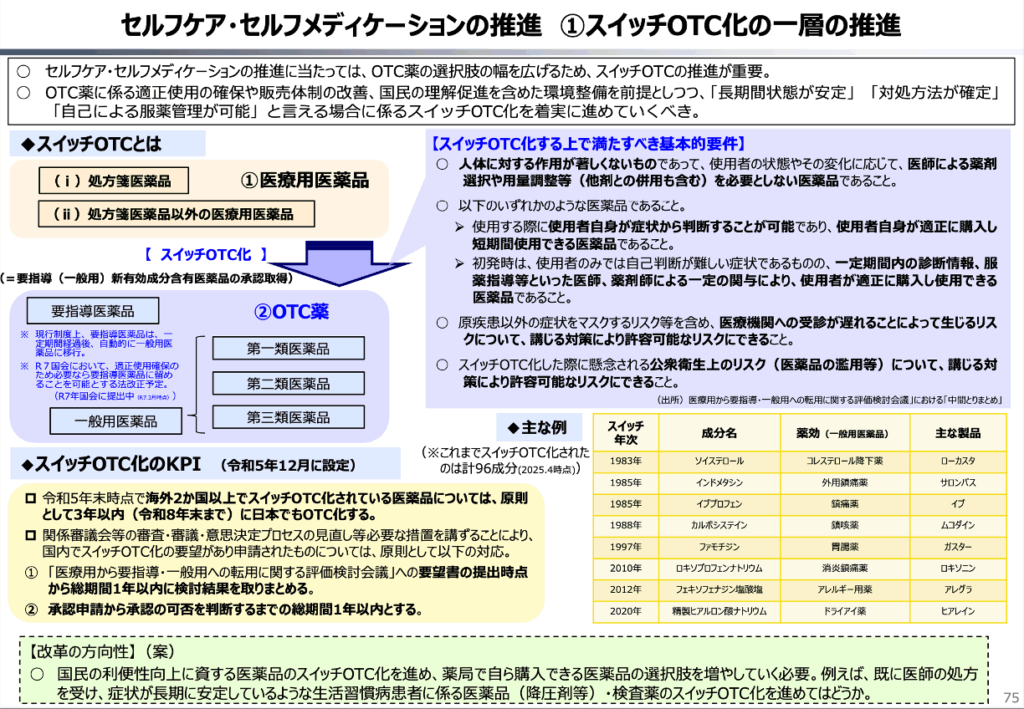

続いてが薬の処方に関する提言で、スイッチOTCとリフィル処方の推進についてです。

OTC医薬品については昨今の医療制度改革で「OTC類似薬の保険適用除外」が各政党から提言されています。財政審の提言ではその中でも生活習慣病にかかわる医薬品(降圧剤等)・検査薬のスイッチOTCについて具体的に言及されています。

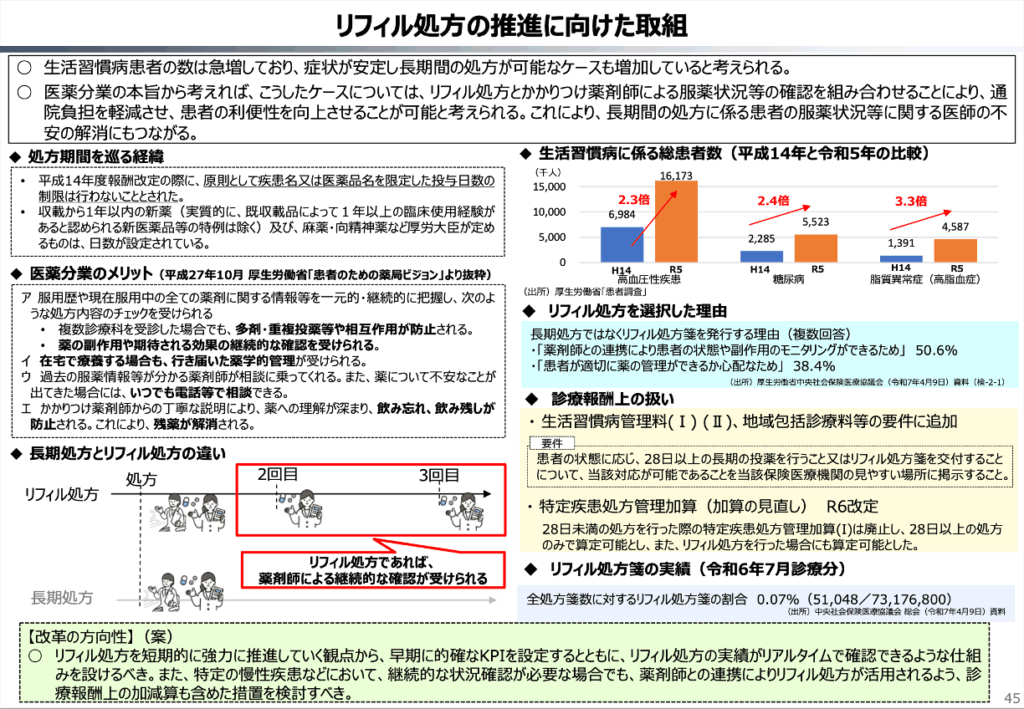

下のスライドのリフィル処方についてはリフィル処方箋の実績が全体の0.07%と大変低調であることを受けて、短期的に強力に推進するために、早期に的確なKPIの設定とリアルタイムで実績を確認できる仕組みを設けるべき。かつ処方状況に連動する診療報酬での加減算も検討すべき。という提言がされています。

⚫︎改革の方向性:医師偏在問題への対応

改革の方向性として2つ目に掲げられているのが「効率的な医療提供体制の構築」で、具体的な中身は医師偏在への対策についてとなります。前述しましたが医師偏在対策については2024年12月に対策がまとめられています。(医師偏在対策についてはこちらのコラムをご参照ください。)

医師偏在の問題への対応として厚生労働省は「外来医師多数区域での新規開業に対する医療機能の要請」や「診療報酬を通じた対策」などを対策としてまとめましたが、その前段では今回と同じく財務省からの提言が行われており、その中に今回と同じく、この後解説する「地域別単価の導入」や「特定過剰サービスの減算」などが盛り込まれていました。

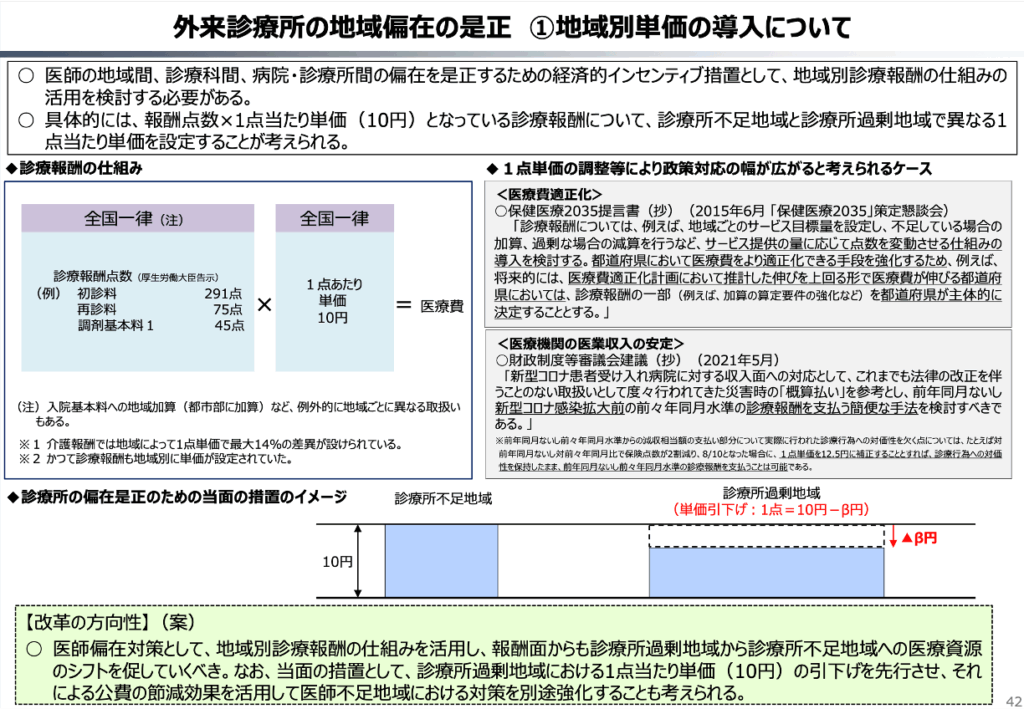

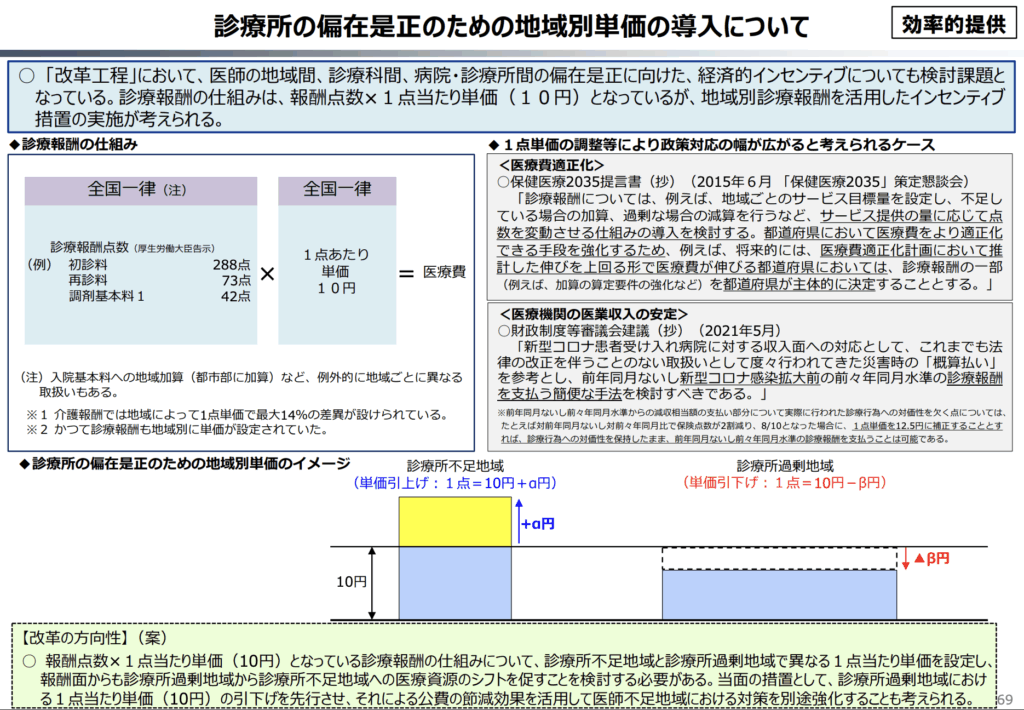

⚫︎地域別単価の導入(1点10円の引き下げ)

今回の財政審の資料の中で最も議論が紛糾したのがこの地域別単価の導入です。現在全国一律で1点10円である保険点数を、診療所過剰地域では10円より低い金額へ引き下げるという提言です。

Xでは1点8円という投稿が多くみられますが、資料内ではβ円という記載のみで8円という記載は見られない点には注意が必要です。

また2024年の財政審資料(下スライド参照)では、「診療所不足地域では1点10円+α円へ引き上げ、過剰地域では10点−β円へ引き下げ」であったのが、今回の資料では「過剰地域では10点−β円へ引き下げ」のみとなっており、より診療所へのマイナスインパクトの強い提言に変わっている点にも注意しなければなりません。

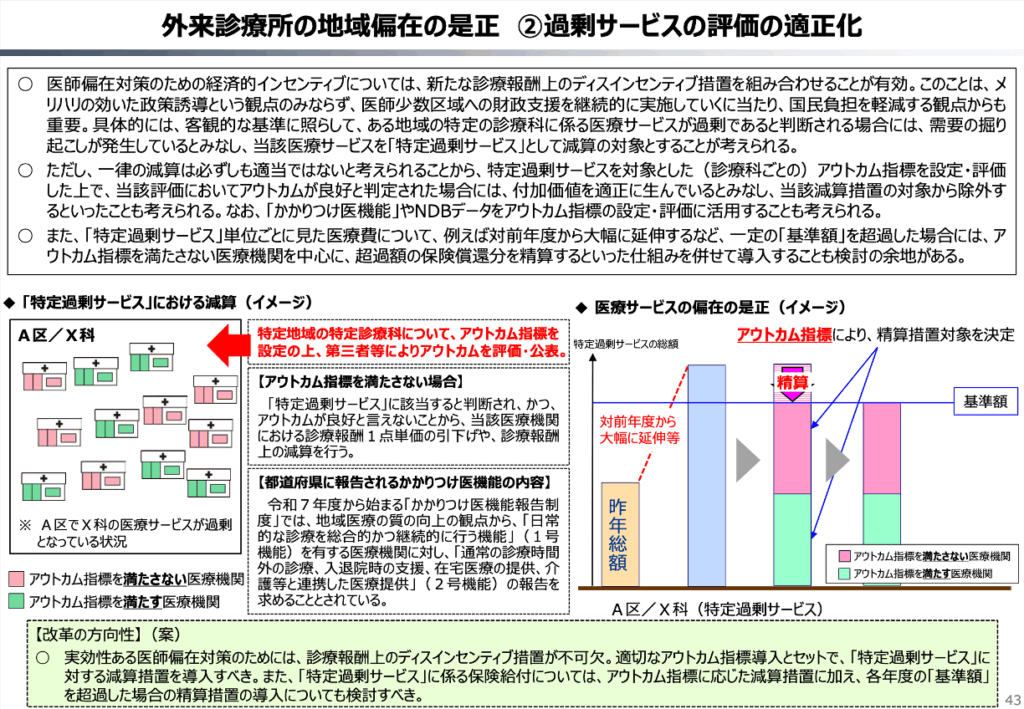

⚫︎特定過剰サービスの減算(アウトカム指標の導入)

続いて特定過剰サービスの減算です。こちらも地域別単価の導入と同じく、医師偏在対策についての提言の中でも財務省からされた提案です。

特定エリアの中で過剰となっている医療サービスについて診療科別のアウトカム指標を設定し、アウトカム指標を満たさない場合には、別途設定された基準額を超過した分を精算、または単価の引き下げや減算を行うという提言です。

具体的にどの科目のどのような治療が対象になるかについては言及がありませんが、アウトカム指標の導入については厚生労働省も以前から検討を行っている項目となります。

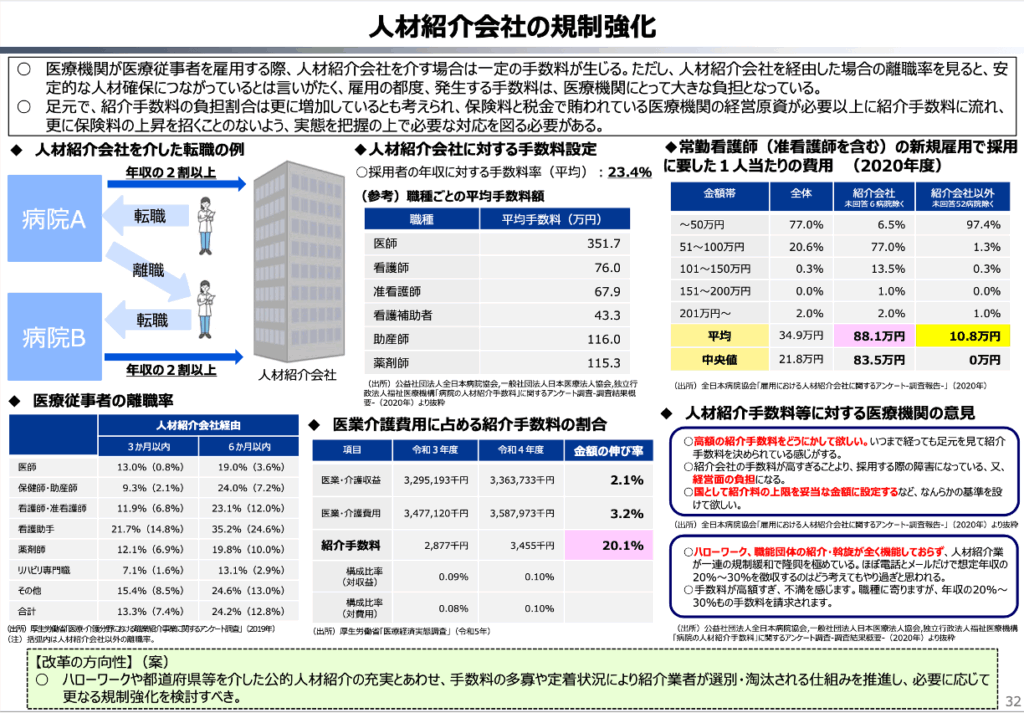

⚫︎その他の改革:人材紹介会社の規制強化

最後にその他の改革項目として人材紹介会社の規制強化が挙げられています。人材紹介会社への手数料が経営面の負担となっているため、規制を強化すべきという提言です。

2024年には厚生労働省が祝い金や転職勧奨などを禁止する旨の規制強化を行いましたが、必要に応じて更なる規制強化を検討すべきとしており、あわせてハローワークなどの公的人材紹介の充実が言及されています。

財政審提言を受けてクリニック経営で考えておきたいこと

ここまで財政審での議論の内容を確認してきましたが、財政審の主な提言をあらめて下記に一覧にします。

・(認知症)地域包括診療料・加算、外来管理加算、機能強化加算の要件見直しや整理統合を行う

・生活習慣病は症状や数値が安定したら3〜6ヶ月に1回の診療に頻度を下げる

・生活習慣病にかかわる医薬品(降圧剤等)・検査薬のスイッチOTCを進めていく

・リフィル処方を短期的に強力に推進する。処方状況に連動する診療報酬での加減算も行う

・診療所過剰地域では診療報酬を1点10円からβ円の引き下げを行う

・過剰な医療サービスについてはアウトカム指標の設定を行い、指標未達の場合は減算を行う。

冒頭にも申し上げた通り、財政制度等審議会の提言については、すべてがそのまま実現されるものではなく、いわゆる「高めの球」的な性質があります。

ただ上記項目は一部が採用されるだけでもクリニック経営へ多大な影響があるものばかりです。

また提言の中には今回だけではなく、報酬改定の度に繰り返し行われている提言も複数あります。

もし上記のようなことが実際に起こった際にどのように対応するか?を今から少しずつ考え、実際の取り組みに落とし込んでいく必要が大いにあると思います。

ドクターズチャートでは次回診療報酬改定などクリニック開業や経営についての情報発信を引き続き行っていきますので、ぜひ下記X、YouTubeのフォローをお願いします。

◼️公式X:https://x.com/doctorschart

◼️公式youtube:https://www.youtube.com/channel/UCVI5yYzC2ERwhe7bz4tlpQQ

また開業医/開業準備医師限定オンラインサロン「ドクターズチャート」でも最新の改定情報についての情報交換が日々行われています。

ご興味のある先生はこちらのページをご覧ください。(ご入会は医師のみ。入会費、月額ともに無料です。)